| Nom : Marcel Petiot |

| Alias : ? |

| Date de naissance : 17 janvier 1897 |

| Classification : Tueur en série |

| Caractéristiques : Docteur |

| Nombre de victimes : + de 27 |

| Date de meurtres : 1942 - 1944 |

| Date d'arrestation : 31 octobre 1944 |

| Méthode de meurtre : Poison |

| Lieu : Paris, France |

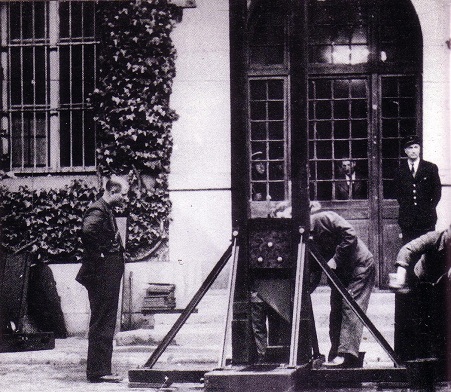

| Statut : Executé le 25 mai 1946 |

|

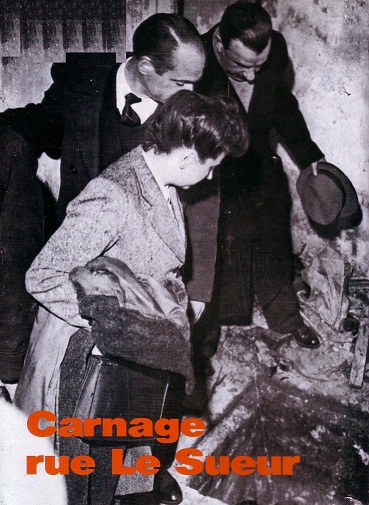

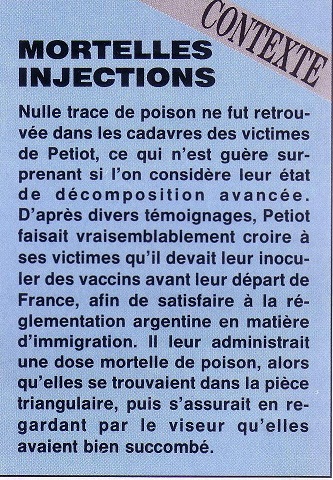

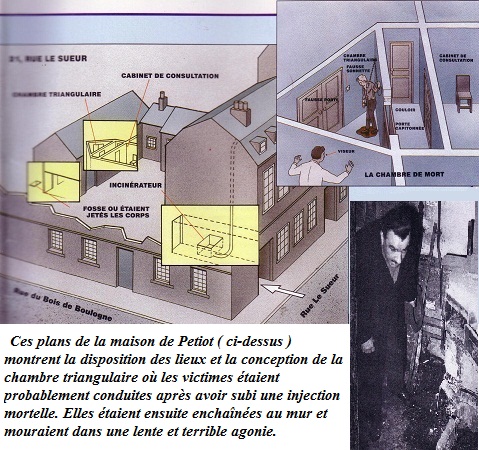

Lorsque les pompiers pénétrèrent dans le sous-sol de la maison du 21, rue Le Sueur, ils y découvrirent deux calorifères. La chair humaine qui brûlait encore dans l'un deux (ci-contre) était à l'origine de la fumée âcre qui depuis plusieurs jours incommod- ait les voisins. Des restes humains à différents stades de décomposition jonchaient toute la cave. Les pompiers et les policiers allaient faire bien d'autres macabres trouvailles. Finalement, monsieur Marçais accepta d'aller effectuer quelques investigations. Il traversa la rue jusqu'au 21 - un grand hôtel particulier jadis élégant, qui portait maint- enant les traces d'un demi-siècle de manque d'entretien. Les lourdes doubles portes de bois paraissaient fermées à clef, mais une note manuscrite y était épinglée, qui indiquait que l'occupant était absent pour un mois et demandait que l'on fît suivre le courrier au 18, rue des Lombards, à Auxerre. Marçais appela la police. Quelques minutes plus tard, deux agents en tenue se présentaient rue Le Sueur. Après avoir essayé en vain d'ouvrir portes et fenêtres, |

|

Derrière la façade à l'élégance fanée du 21, rue Le Sueur ( ci-dessus ) s'étaient déroulés des scènes atroces. La plupart des pièces donnant sur la cour ( ci-contre) contenaient des corps découpés, dont certains étaient enfouis dans la chaux vive. |

|

LE VRAI MAIGRET ?

Le commissaire Georges Massu avait trente-trois ans

d'ancienneté dans la police lorsqu'il fut chargé de l'affaire Petiot. Avec 3 257 arrestations à son actif, il venait d'être promu à la tête de la Brigade Criminelle de la Police judiciaire. Dix années auparavant, Massu s'était lié d'amitié avec un jeune écrivain belge du nom de Georges Simenon, qui était à la recherche de contacts et de renseignem- ents afin de doter ses romans policiers d'une toile de fond réaliste. Fasciné par l'expérience du policier, ainsi que par sa compréhension instinctive des milieux criminels de la capitale française, Simenon accompagna Massu lors de certaines de ses enquêtes. Après la guerre, Simenon connut le succès que l'on sait, notamment au travers du fameux Maigret. Pour tous ceux qui connaissaient Massu, il ne fit aucun doute qu'il avait inspiré la création du célèbre commissaire fumeur de pipe, tel qu'il fut représenté dans de nombreux romans et feuilletons télévisés. |

|

C'est peut-être ce qui explique la lenteur de l'enquête. Lorsque les policiers se rendirent rue Caumartin au domicile de Petiot, le lendemain matin, ni Petiot ni sa femme ne s'y trouvaient ( en fait, une demi-heure seulement avant leur arrivée, Petiot était encore en train de faire ses valises ). Ensuite, au lieu de diffuser le signalement de l'homme et de mettre sur pied une surveillance dans les gares - comme on le faisait ordinairement en pareil cas - les enquêteurs se contentèrent de rech- ercher les agents immobiliers qui avaient traité la vente à Petiot du 21, rue Le Sueur, et les artisans qui avaient effectué les travaux de trans-formation de la pièce triangulaire. Dans l'intervalle, Petiot avait disparu. Le 31 mars, l'inspecteur général Marius Batut entreprit de tirer parti de la note épinglée sur la porte du numéro 21, ce qui le mena à Auxerre, où demeurait le frère cadet de Petiot. Maurice Petiot, réparateur d'appareils de T.S.F. de son métier, commença d'abord par soutenir qu'il |

|

Maurice Petiot, frère de Marcel ( ci-contre ) fut arrêté alors qu'il montait dans le train à Auxerre. S'il admit avoir livré de la chaux vive rue Le Sueur, il nia y avoir jamais vu de cadavres. La vérification des dires de madame Petiot permit de mettre la main sur un témoin important, un hôtelier du nom d'Alicot. Il affirma bien connaître Maurice Petiot, car celui-ci descendait régulièrement dans son hôtel depuis 1940, à l'occasion de voyages d'affaires à Paris. Alicot se souvint qu'en Février, Maurice était arrivé avec un camion et des ouvriers, apparemment dans le but de livrer un lourd charg- ement dans un autre quartier de la capitale. Par une extraordinaire coïncidence, le propriétaire du camion ( un certain Eustache, d'Auxerre ), alerté par les articles de journaux concernant l'affaire, prit le même jour contact avec la police. Eustache confirma que le 19 février, Maurice Petiot et lui-même avaient pris livraison de quatre cents kilogrammes de chaux vive dans une carrière proche d'Auxerre et les avaient livrés à une adresse parisienne qui ressemblait fort au 21, rue Le Sueur. |

Le commissaire Massu désigne le sinistre viseur et observe le calorifère (en bas à droite), tandis que ses hommes tamisent la chaux (ci-contre). |

|

|

A peine l'armée allemande était-elle entrée dans Paris que Petiot entreprit de mettre en œuvre un moyen de profiter des malheurs de la France. En mai 1941, il se vanta auprès de son coiffeur de la rue des Mathurins, Raoul Fourrier, d'être en relation avec un réseau d'évasion qui pouvait faire sortir des réfugiés de la France occupée pour la somme de vingt- cinq mille francs - soit les deux tiers des tarifs alors en vigueur. Il conseilla à Fourrier de prendre contact avec lui s'il apprenait que quiconque pouvait être intéressé. Le coiffeur transmit le message à son ami Edmond Pintard - un artiste de music-hall dans la débine qui comptait parmi ses connaissances plusieurs figures célèbres du Milieu parisien. Rendez-vous fatal

Dans l'intervalle, Petiot lui-même fut contacté par Joachim Guschinow, juif polonais et associé dans un commerce de fourrures du 69 de la rue Caumartin. Guschinow parla à Petiot de son angoisse croissante devant la manière dont la communauté juive était traitée par les Allemands. Le médecin lui conseilla alors de quitter le pays aussi vite que possible, et lui glissa qu'il pourrait organiser pour lui une fuite vers l'Argentine.

Le Dr Marcel Petiot chercha dans la guerre l'occasion d'accroître sa fortune personnelle. Avec l'absence de sens moral qui le caractérisait, il entreprit de tuer pour le profit. |

|

En compagnie du coiffeur Raoul Fourrier, l'artiste de vaudeville décrépit qu'était Pintard ( ci-contre ) fournissait à Petiot ses victimes sans méfiance. Marthe Khaït ne devait jamais être retrouvée. Son mari s'en étant pris à Petiot, celui-ci prétendit qu'elle lui avait parlé de son projet d'évasion et qu'il lui avait fourni les noms de certains contacts en Zone Libre ( contacts qui allaient ultérieurement se révéler inexistants ). L'affaire Baudet fut jugée au mois de juillet suivant : le docteur fut condamné à dix mille francs d'amende ( comme dans l'affaire Van Bever ) et à un an de prison avec sursis. Pour autant qu'on le sache, la victime suivante fut une jeune femme du nom de Denise Hotin. Au début de juin 1942, elle prit le train à Neuville-Garnier pour se rendre à Paris. Dans une tentative désespérée pour rétablir la réputation souillée de sa famille, elle souhaitait obtenir un certificat médical fallacieux attestant qu'elle n'avait pas subi d'avortement - elle avait en fait eu recours à cette intervention l'année précédente. Denise se rendit tout d'abord chez une |

|

|

|

|

|

Joachim GUSCHINOW, fourreur juif |

Marthe KHAÏT, mère d'une patiente |

Joseph REOCREUX, proxénète et braqueur |

Margaret et René KNELLER, riches juifs français. |

|

Le Nouvel An n'occasionna aucun ralentissement des sinistres activités de Petiot : à la fin de janvier 1943, trois autres couples de réfugiés juifs avaient été expédiés dans le néant avec l'aide d'Eryane Kahan : les Baston, vieux amis parisiens des Wolff, ainsi que deux autres couples venus de Nice, les Stevens et les Anspach. Ces six personnes avaient en commun le fait d'être riches et d'être aux abois. Elles disparurent sans laisser de traces. En mars 1943, un ancien " collègue " en gangstérisme de Jo le Boxeur, Adrien " le Basque " Estébétéguy, entra en contact avec le réseau : il avait lui aussi le sentiment que Paris était devenu trop dangereux pour lui, et après avoir vu avec quelle efficacité le docteur Eugène s'était occupé des évasions précédentes, il organisa par l'entremise de Fourrier et Pintard sa propre fuite, en compagnie de quatres amis. Estébétéguy et un proxénète du nom de Joseph Pereschi connurent le sort des autres victimes de Petiot, tout comme leurs maîtresses, Gisèle Rossmy et Paulette " la Chinoise " Grippay. Leur disparition marqua toutefois un tournant pour le "réseau d'évasion", qui à |

|

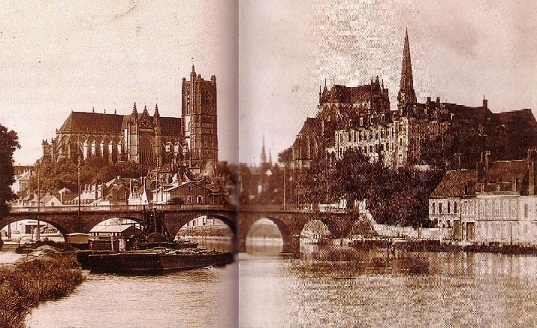

Marcel Petiot ( ci-contre ) était originaire d'Auxerre, chef-lieu du département de l'Yonne, sur la rivière du même nom ( ci - dessous ). |

|

En 1927, Petiot épousa la jolie Georgette Lablais (ci-contre) ; il avait trente ans, elle en avait vingt-trois. Leur unique enfant naquit l'année suivante. Le père de Georgette était propriétaire du restaurant parisien Chez Marius, rue de Bourgogne, fréquenté par de nombreux hommes politiques.

Dans l'exercice de ses respons-

abilités municipales, Petiot eut tôt fait de se faire une réputation de maire peu orthodoxe, certes, mais capable de prendre seul des décisions et de les faire appliquer. Cela le rendit fort populaire auprès de la majorité des habitants, mais lui valut aussi des inimitiés. Ses ennemis eurent l'occasion de se réjouir en 1930, quand Petiot fut condamné à une peine avec sursis pour détournement de fonds municipaux. L'année suivante, il fut acculé à la démission, sous le poids croissant des accusations de prévarication. Malgré les graves irrégularités qui furent découvertes par la suite dans les comptes de la ville, il n'y eut pas de plus amples suites judiciaires. Sans se laisser démonter, Petiot s'employa à se faire élire au conseil |

|

|

Dans le cadre d'un stratagème mis au point par la Gestapo pour démanteler le réseau d'évasion, Yvan Dreyfus ( ci-contre ), résistant notoire, fut utilisé comme leurre. Jodkum avait donc besoin d'un informateur infiltré dans le réseau, d'un homme sur lequel il pût exercer un contrôle total, mais dont le statut d'ennemi du Reich fût au-dessus de tout soupçon. Il trouva cet homme en la personne d'Yvan Dreyfus, riche importateur de matériel radio-électrique lyonnais, de confession juive, qui avait utilisé sa société pour fournir des émetteurs radio à la Résistance. Il avait été arrêté par la Gestapo à Montpellier, et attendait d'être déporté vers un camp de concentration. |

|

Le commissaire Massu fit arrêter deux des associés de Petiot : l'intermédiaire Fourrier (ci-contre) et Nézondet (ci-dessous), vieil ami de Petiot. La Gestapo demeurait persuadée que Petiot pouvait la conduire directement au cœur de ce qu'elle continuait à considérer comme un réseau d'évasion très élaboré et solidement organisé : à la fin de 1943, la police secrète allemande fit donc savoir à Maurice Petiot que la libération de son frère pourrait être obtenue moyennant le versement d'une somme de cent mille francs. Lorsque Petiot lui-même eut vent de cette proposition, de la bouche d'un officier de la Gestapo, il l'accueillit avec un dédain carac- |

|

téristique ; il prétendit que son frère était en train de mourir d'un cancer et que sa libération lui importait peu. Mais Maurice en jugea autrement ; après que Robert Jodkum eut reçu l'argent, Marcel Petiot fut relâché de Fresnes, le 13 janvier 1944. Le 15 mars 1944, soit quatre jours après la disparition de Petiot de la rue Le Sueur et deux jours avant l'inculpation de son frère Maurice, le commissaire Massu prit officieusement possession du dossier de la Gestapo concernant Petiot, établi par le bureau de Jodkum. Le jour même, le commissaire reçut la visite de Jean Guedo, l'associé du fourreur de la rue |

|

|

Massu procéda ensuite à l'arres- tation de René Nézondet, qui avait été capturé en compagnie de Petiot par la Gestapo, mais avait été rapidement relâché, après avoir affirmé tout ignorer du réseau d'évasion. Au cours de l'interrog- atoire, Nézondet confirma qu'il était un vieil ami de Petiot, et qu'il avait occupé les fonctions de greffier de la justice de paix de Villeneuve durant le mandat de maire de Marcel Petiot ; puis il répéta ce qu'il avait dit à la Gestapo : il ne savait rien des activités criminelles de Petiot. A ce moment, Roland Porchon - autre vieille connaissance de Petiot et de Nézondet - s'était déjà présenté à la police pour raconter son histoire. Dans l'après-midi du 17 mars 1944, Porchon annonça à des enquêteurs médusés que dès 1942, Nézondet lui avait appris que Petiot était " le roi des criminels ", qu'il amassait une fortune en attirant vers son faux réseau d'évasion des réfugiés et des bandits qu'il assassinait pour s'emparer de leurs biens. Nézondet nia tout d'abord avoir |

|

|

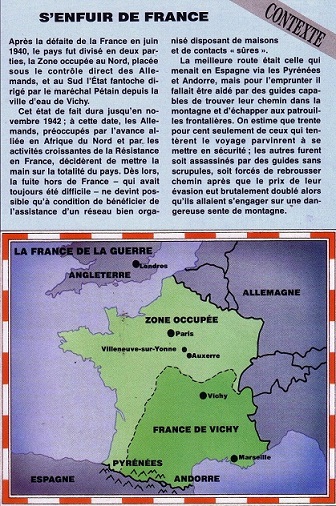

Quelques jours plus tard, après avoir de nouveau interrogé Maurice Petiot, les policiers se rendirent chez un autre ami del a famille, Albert Neuhausen, résidant dans le village de Courson-les-Carrières. Dans le grenier de la maison, ils découvrirent quarante-cinq valises de vêtements ( ci-contre ) appartenant à des personnes inconnues. En juin 1944, cette nouvelle découverte, s'ajoutant aux indices recueillis rue Le Sueur et aux témoignages de diverses personnes attirées par la publicité que la presse avait donné à l'affaire, permit à Massu de reconstituer l'identité de plusieurs victimes. Il ignorait encore totalement où pouvait bien se trouver Petiot... mais |

Le commissaire Massu parvint à amener Petiot à révéler sa présence à Paris. Reperé à l'entrée d'une station de métro, Petiot fut appréhendé et aussitôt interrogé (ci-dessus).

Le commissaire Massu parvint à amener Petiot à révéler sa présence à Paris. Reperé à l'entrée d'une station de métro, Petiot fut appréhendé et aussitôt interrogé (ci-dessus).

|

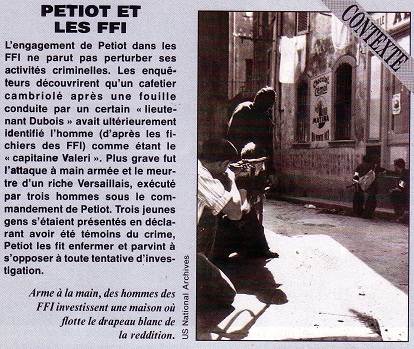

Le 20 août, alors que les armées alliées n'étaient qu'à quelques kilomètres de Paris et que les combats de rue étaient déjà engagés entre les Allemands et la Résistance, Petiot rentra chez lui et alla jusqu'à prétendre au cours d'un interrog- atoire qu'il avait tué plusieurs nazis lors d'une bataille rangée place de la République. Peu après, selon Redouté, il disparut. Petiot avait alors décidé qu'il aurait de meilleures chances de n'être pas pris en s'engag- eant dans les FFI sous une fausse identité. Avec sa perfidie habituelle, il amena par traîtrise un médecin crédule à lui fournir de faux papiers et alla s'engager à la caserne des FFI de Reuilly sous le nom d' " Henri Valeri ". Il raconta ensuite à ses supérieurs une longue histoire au sujet de son passé de résistant, ce qui lui valut d'être promu au rang de capitaine. Petiot servit un récit fort semblable aux policiers, à qui il affirma être " un héros de la Résistance " ; lorsque les tenants et les aboutissants de l'affaire seraient connus, il faudrait bien le libérer. Le médecin prétendit que son œuvre clandestine avait commencé peu après la défaite française de 1940. Il avait alors entrepris de falsifier des dossiers médicaux afin d'éviter à des travailleurs la déportation vers les camps de travail d'Allemagne. Dans le cadre de ses activités de généraliste, il avait aussi été amené à soigner des ouvriers malades renvoyés du Reich, ce qui lui avait permis de puiser des renseignements et de les transmettre à la Résistance. |

|

La tension se lit sur le visage de madame Petiot tandis qu'elle parle avec le défenseur de son mari, Maître René Floriot. L'explication fournie par Petiot pour la présence des innombrables corps découverts rue Le Sueur était fort ingénieuse. Selon lui, les Allemands savaient tout de la maison du 21. A la suite de son arrestation, ils avaient procédé à une fouille complète des lieux. Les cadavres avaient été placés là soit par des camarades animés par un excès de zèle, soit par les Allemands eux-mêmes. Il ajouta qu'un mois environ après sa sortie de Fresnes, il s'était rendu dans la maison et avait été horrifié de ce qu'il y avait trouvé. Plutôt que de s'adr- |

|

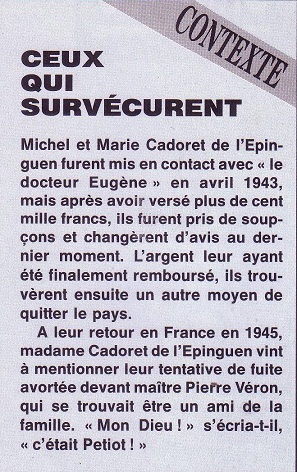

< L'habile et dynamique avocat des familles de Marthe Khaït et Yvan Dreyfus, Me Pierre Véron, eut plusieurs algarades spectaculaires avec Petiot. Le premier jour du procès, l'accusation fit référence aux écarts de Petiot avant la guerre, que ce dernier rejeta d'un air si sûr de lui que tout le monde en resta pantois. Maître Pierre Véron, qui représentait les familles de Marthe Khaït et Yvan Dreyfus, parvint à prendre Petiot en défaut au sujet de ses débuts dans la Résis- tance (l'avocat avait lui-même été résistant), mais l'attention de la cour fut bientôt détournée et maître Véron n'eut pas l'occasion de pousser plus loin son avantage. |

|

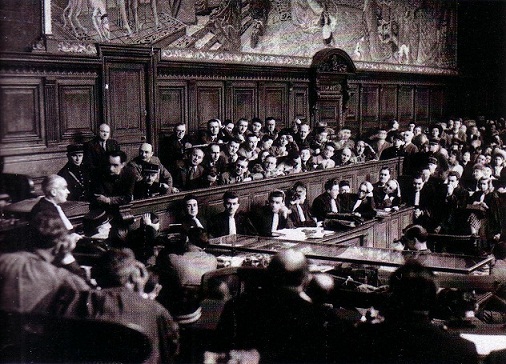

Tout au long du procès de Petiot, la salle de tribunal connut des moment de tension?

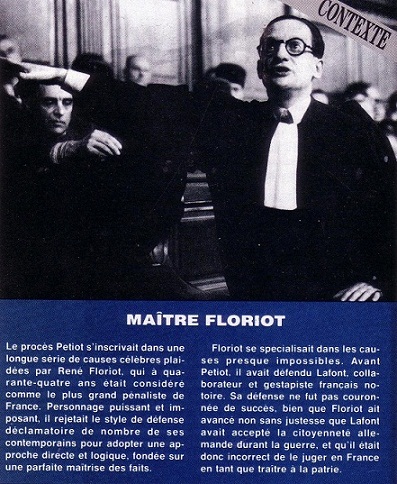

Le deuxième jour, Véron renouvela ses attaques, pour s'entendre qualifier par Petiot de "défenseur des traîtres et des Juifs". Furieux, Véron menaça de lui "casser la figure". Plus tard, Petiot se mit à sangloter en évoquant la façon dont ses anciens camarades avaient donné leur vie pour leur pays, et la façon dont lui-même avait fait de son mieux pour accomplir son devoir patriotique. Pendant ce temps, son propre défenseur, le charismatique René

|

|

|

< Eryane Kahan vint à la barre des témoins au dixième jour du procès de Petiot. Très maquillée, portant des lunettes aux verres fumés et parlant d'une voix rauque et profonde, elle répondait à l'image de femme mystérieuse que la presse avait donnée d'elle. Elle était accusée d'être une indicatrice, une collaboratrice ou même un agent de la Gestapo, mais elle protesta de son patriotisme et prétendit que Petiot avait lâchement profité d'elle. Le dixième jour, Eryane Kahan protesta avec véhémence contre les accusations de trahison proférées par Petiot, en affirmant qu'elle lui avait adressé les régugiés en toute bonne foi. L'avocat de Petiot demanda alors pourquoi elle avait vécu avec un Allemand. "Il était autrichien !" s'écria Eryane Kahan. "C'était l'excuse d'Hitler", répliqua sèchement Floriot. Plus tard, Floriot et Dupin se querellèrent avec une |

|

♦ Lorsque le verdict de ♦ En 1963, Ronald Seth, culpabilité eut été rendu, ancien agent secret brit- les magistrats se mirent annique à Paris en 1943- à déterminer le montant 44, publia un ouvrage des dommages et intérêts intitulé "Petiot : victim of accordés aux familles des Chance " (Petiot, victime victimes de Petiot. Diverses du hasard), dans lequel il sommes d'un montant total soutenait que Petiot aurait de 1 970 000 francs furent été un authentique résis- atribuées, mais certains tant appartenant à un plaignants ne reçurent rien. groupe communiste. R. ♦ Georgette Petiot s'efforça Seth estimait que Petiot de refaire sa vie avec son avait toujours refusé de fils auprès d'elle, et d'oublier désigner les membres de les horribles événements de son groupe parce que les ses années de mariage. On communistes avaient aurait pour la dernière fois menacé de s'en prendre à entendu parler d'elle dans sa femme et à son fils... les années cinquante, alors " et il aimait sa femme et qu'elle travaillait dans une son fils". boulangerie. Son fils Gérard finit par changer de nom. |

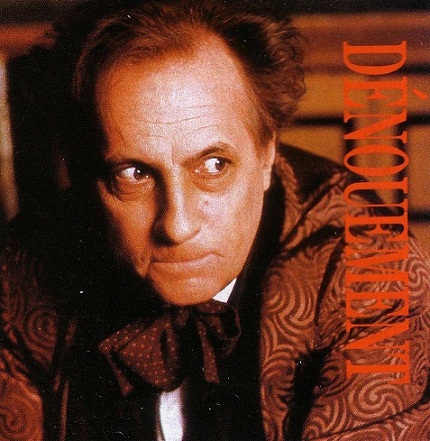

Michel Serraut jouait le rôle du

diabolique docteur dans un film consacré à la vie de Petiot. |